技术前沿丨超大规模地下空间全时、全域、全息智能监测技术的挑战与突破,针对此类超大规模地下空间,怎样才能感知它的安全状态呢?本期聚焦超大地下空间安全建造与运维的核心需求,探讨未来监测感知和评价决策的挑战与突破。

随着国家西电东送、能源结构调整升级、向深部进军等战略政策的实施,修建了许多功能类型的超大规模地下空间,如水电站地下洞室群、抽蓄电站地下洞室群、压缩空气储能地下洞库等。这些地下空间规模庞大、结构复杂,宛如一个个“地下城”。针对此类超大规模地下空间,怎样才能感知它的安全状态呢?本期聚焦超大地下空间安全建造与运维的核心需求,探讨未来监测感知和评价决策的挑战与突破。我国地下工程正从地下数百米向数千米埋深迈进,地下空间开发也朝着大埋深、大跨度等超大规模推进。在强开挖扰动作用下,在地下数百米开挖这种大跨度、高边墙、多洞交叉连接的洞室群,存在诸多问题:

尤其是在西南高山峡谷地区,构造作用活跃、岩体结构复杂、不良地质发育,复杂地质环境给地下工程带来了诸多灾害风险和不确定性,在地下空间建设和运维过程中,需要不断地获取监测信息反馈,评估其安全风险。

水电站超大规模地下洞室(群)

监测感知

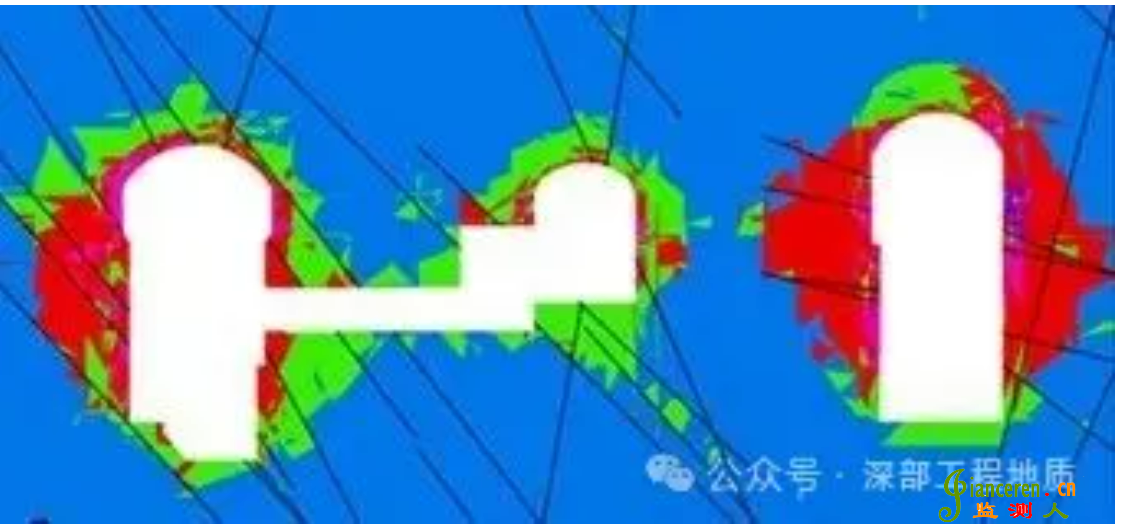

监测囿于“一点之见”,传统的地下工程监测技术普遍为“点线式”碎片化监测,如多点位移计等,难以覆盖大跨度、高边墙复杂地下空间,且监测得到的表层变形有时难以反映岩体内部真实的破裂损伤情况,即“表里不一”。

传统的地下空间围岩灾变风险诊断和安全控制受地下环境隐蔽性强、信号弱、多系统耦合等因素的制约,需要人工开展围岩稳定分析、施工方案优化调整、支护手段选取与实施等,存在效率低下的问题。在人工智能前沿技术普遍应用的当下,围岩风险诊断与控制也宜拥抱智能化浪潮。超大规模地下空间作为国家能源战略实施的重要载体,其安全稳定是工程建设与运行的核心前提。面对深部复杂地质环境的多重挑战,传统监测与控制模式已难以满足需求,亟需通过技术创新构建全链条安全保障体系。

核心技术

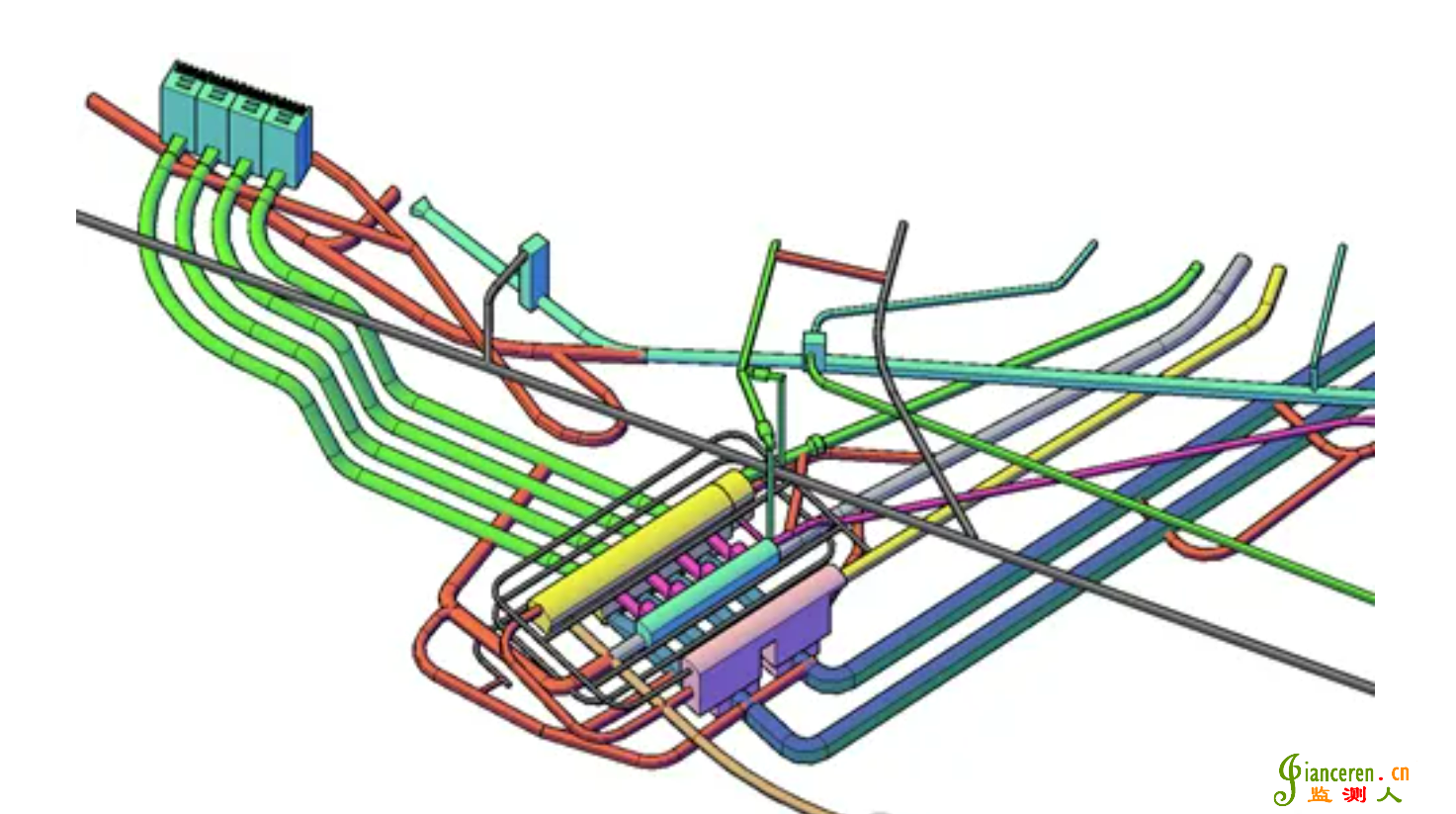

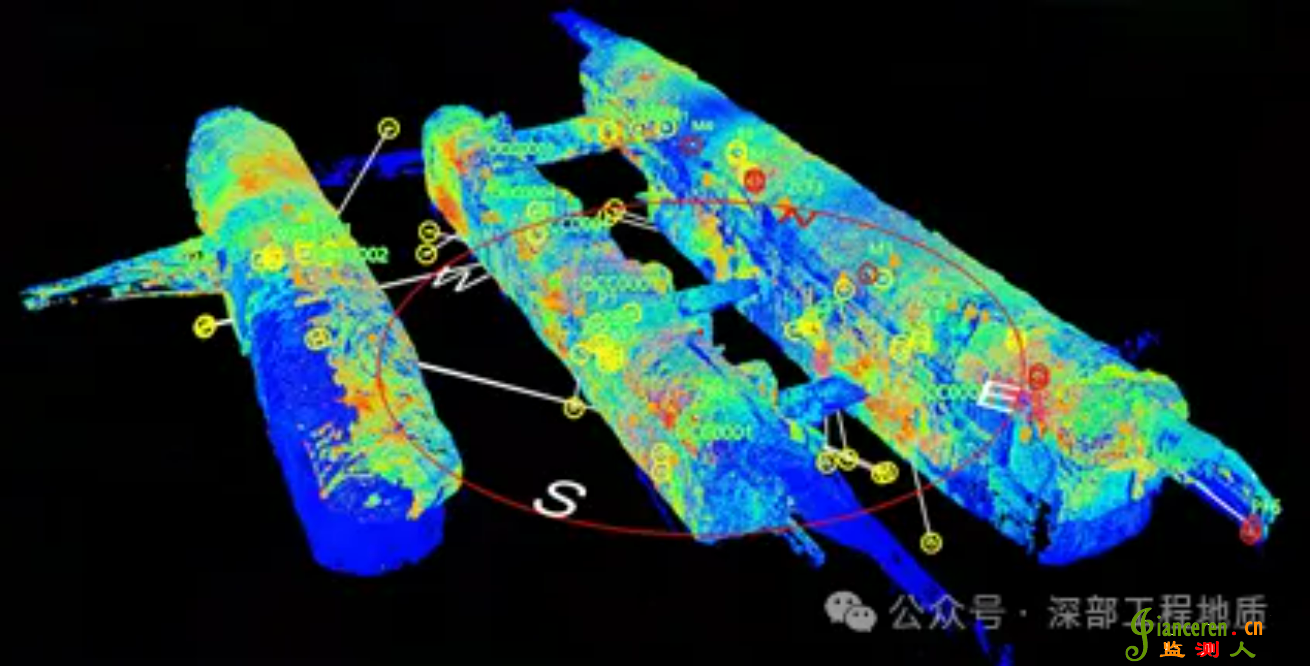

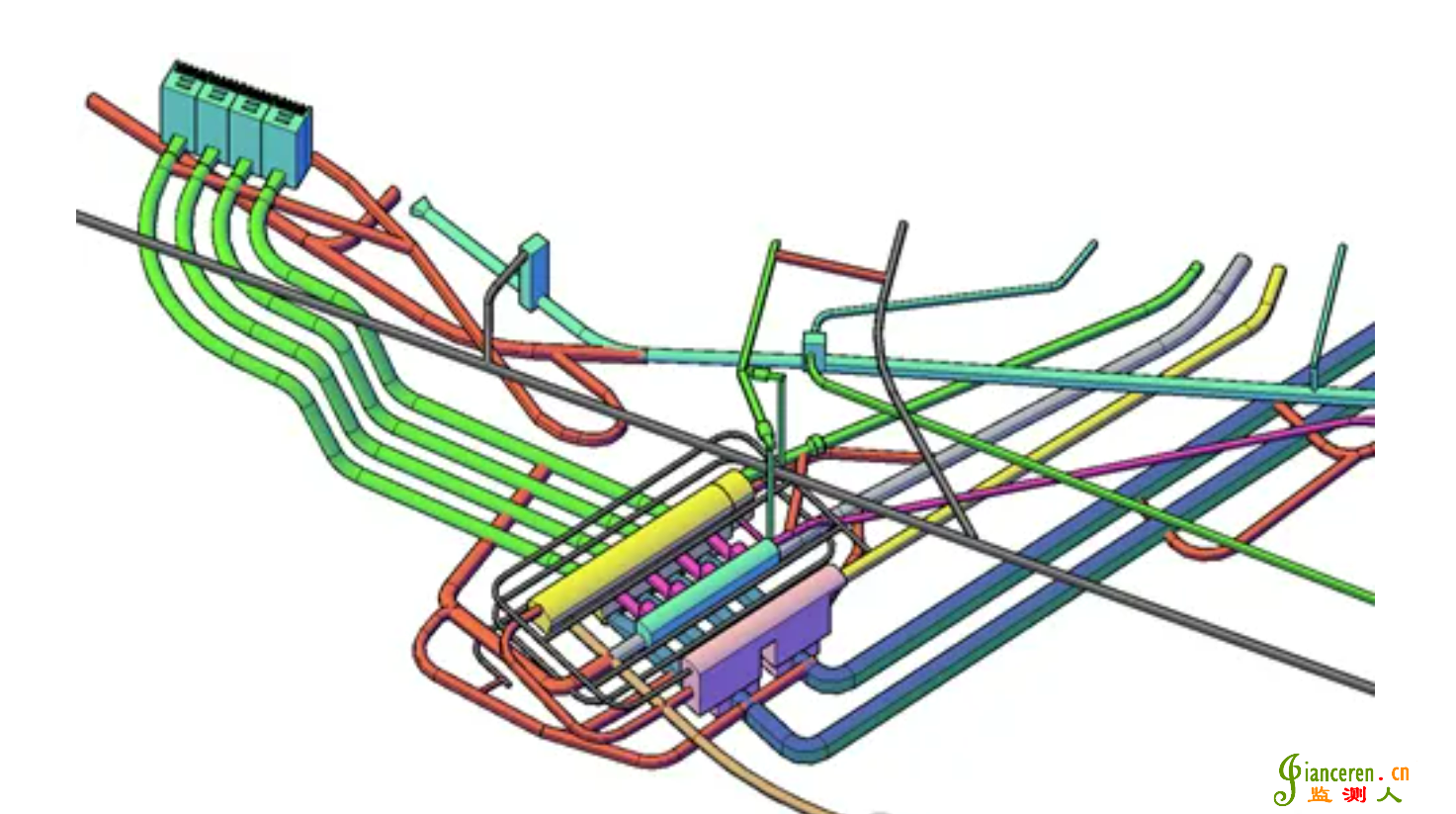

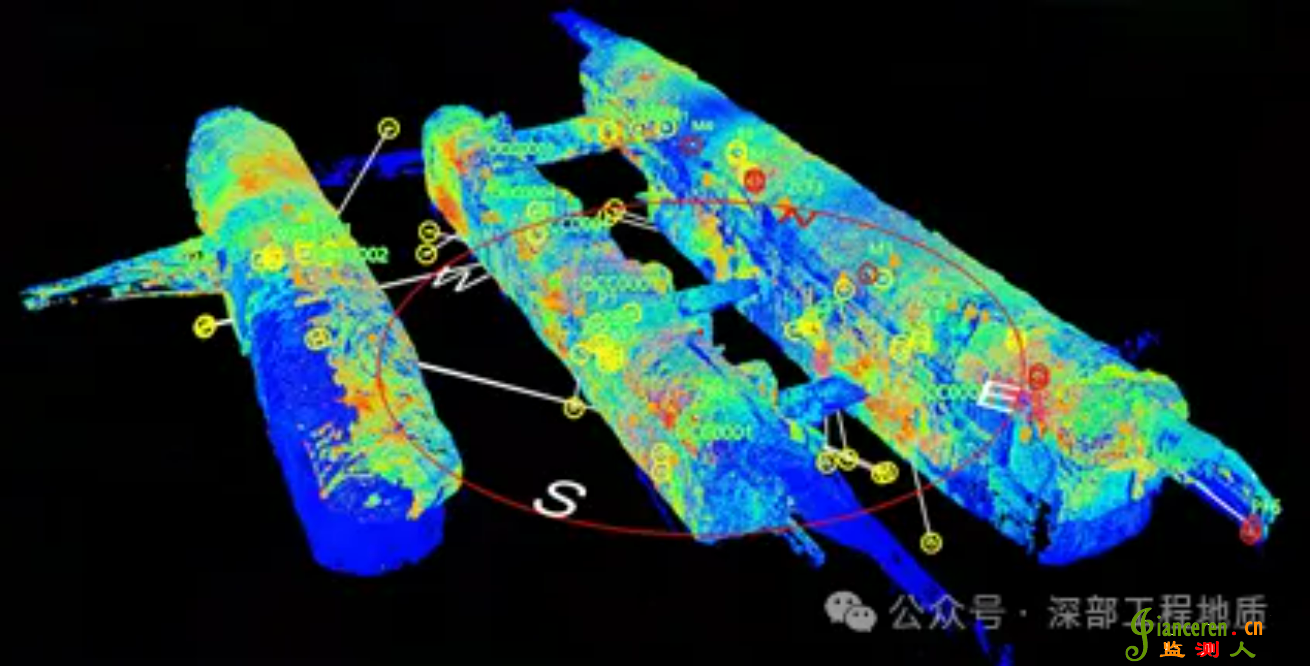

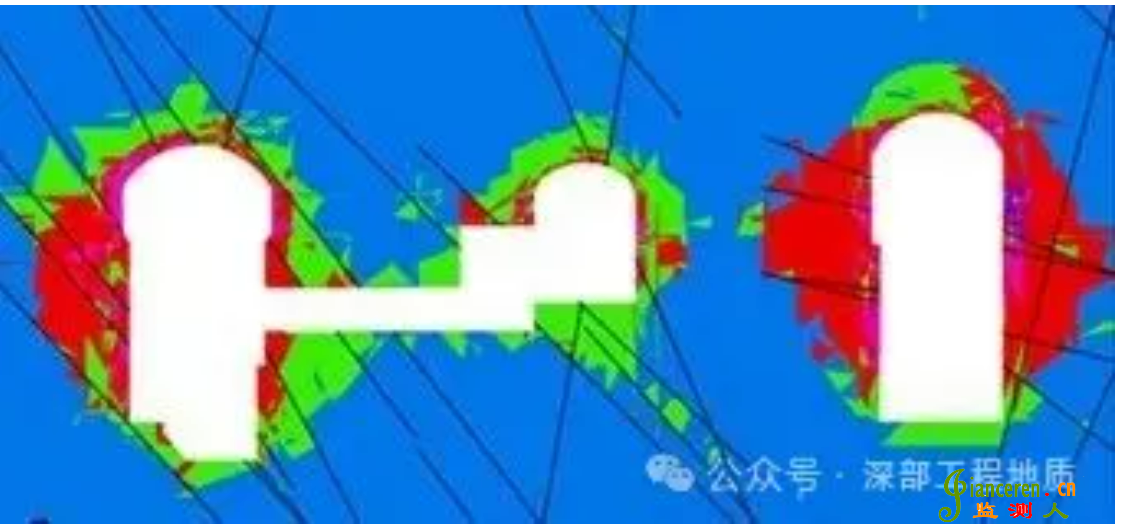

综合采用多点位移计、光纤、应力计、微震、激光扫描、无人机、钻孔TV、声波等多种监测手段,建立全时、全域三维立体监测体系,提出自动化、数字化、智能化感知识别方法,全面获取围岩变形、应力、破裂、损伤、结构面等多源监测信息。

基于多源数据融合方法对上述信息进行解译,实现围岩性态的准确判识,再通过围岩灾变风险评价方法对围岩的安全稳定进行评价和预测。

全时、全域、全息三维立体监测体系

风险诊断与安全控制的变革

基于全时、全域、全息监测感知信息,建立数据-物理模型耦合的评价、预测智能算法,建立监测物理表征-敏感指标体系-关键结构性态的逻辑关联,提出分级预警触发机制与相应对策。

建立地下空间施工动态馈控流程,实现数据分析、研判预警、反馈控制的有效联动,将该流程通过集成现场实时监测数据的智能决策平台进行实现,从而实现地下空间建设过程围岩安全性态的高效展示、共享共析与动态馈控。

围岩监测信息反馈分析

未来趋势:设备、算法、技术创新实现地下空间透明化监测

向地球深部进军的理想远大、步履艰难,要穿越数千米的复杂岩层,看透深部超大地下空间的安全状态,难度不言而喻。工程师们犹如望闻问切与检查化验相结合的白衣天使,正在通过极具“穿透力”和“洞察力”的新技术、新装备、新方法,提升自动化、数字化、智能化水平,构建超大规模地下空间安全诊断与控制的感知、识别、评价、预测与调控的全链条技术,保障深部地下空间安全建造和稳定运行。未来,随着设备、算法、技术的不断创新与突破,必将实现超大规模地下空间透明化智能监测。这些创新和进步将会如山野雾灯,使地球深处不再漆黑,使人类探索深地之路一片坦途